新闻动态

【科研动态】重点实验室杨皓副教授课题组在《American Journal of Botany》发表天坑植物适应机制的最新研究成果

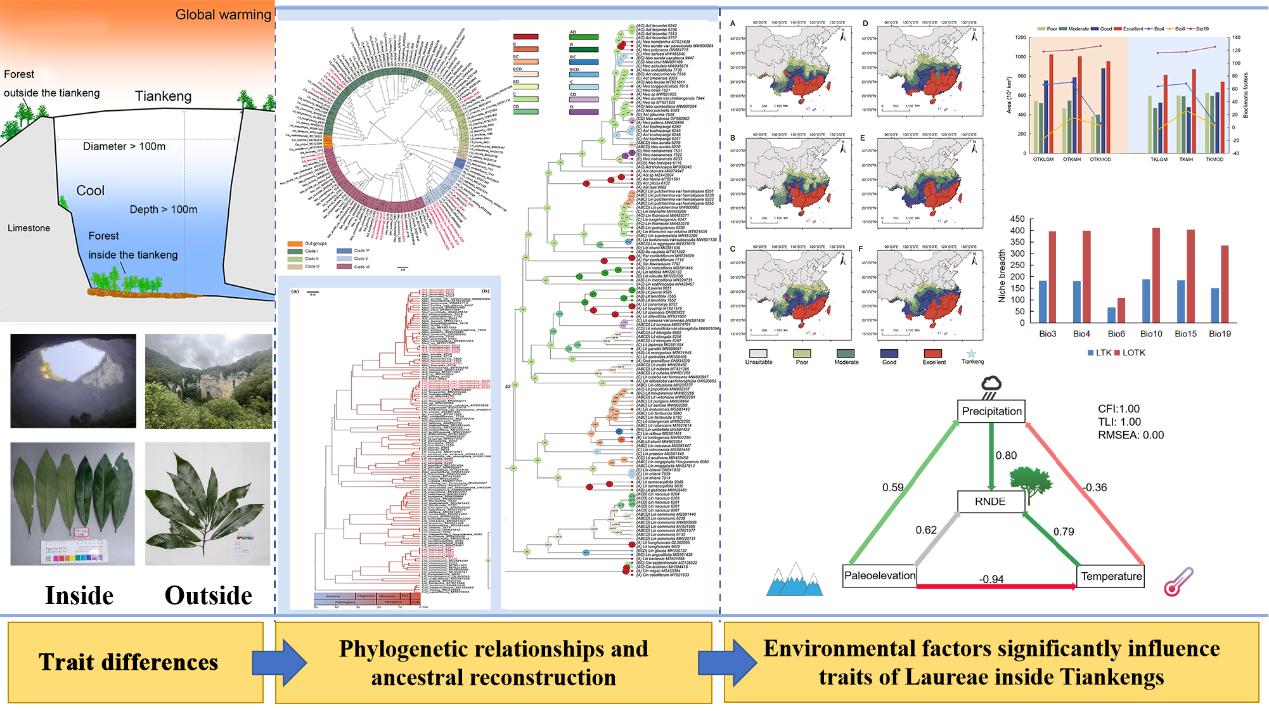

喀斯特天坑作为一种独特的地质奇观,因其与外界环境的隔离性常被视为“生态孤岛”。这种特殊负地形可能深刻影响着坑内植物的环境适应和分化历史。然而,环境影响与系统发育关系对天坑植物适应性特征的相对贡献仍不明确。本研究以天坑地下森林优势类群月桂亚族(樟科)植物为研究对象,系统分析了天坑内外植物种群性状差异的形成机制。

研究通过叶绿体基因组重建了天坑内外樟科植物的系统发育关系,结合化石证据与古地理模型估算了植物扩散历史与分歧时间,追溯了祖先区域分布,并模拟了不同历史气候情景下的天坑内外植物的分布变化。同时,对叶片和果实性状进行了系统的比较分析,并探讨了古环境与古气候对天坑植物适应机制的影响。

研究发现,青藏高原隆升显著影响了华南地区气候,进而塑造了樟科植物的性状特征。而天坑内樟科植物表现出弱系统发育信号,表明环境因素在驱动性状变异中起主导作用。与周边种群相比,天坑内樟科植物叶片长宽比显著减小,这种形态特征使其对天坑内较冷的生存环境具有更强的适应能力并占据有利的生态位。

这项研究不仅深化了我们对天坑生物多样性形成机制的认识,也为理解天坑内外植物性状差异提供了新视角。研究结果凸显了保护这类独特生境和恢复植被的重要性,为喀斯特地区的生态保护提供了科学依据。该成果对预测气候变化背景下植物的适应策略具有重要参考价值。

图文摘要

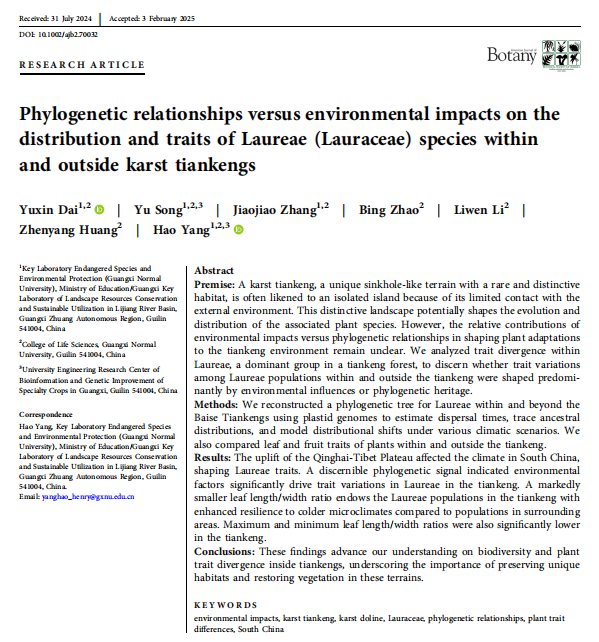

该研究成果以题为“Phylogenetic relationships versus environmental impacts on the distribution and traits of Laureae (Lauraceae) species within and outside karst tiankengs”在美国植物学会会刊《American Journal of Botany》 (中科院二区,IF=2.4)发表。广西漓江流域景观资源保育与可持续利用重点实验室杨皓副教授为通讯作者,2022级生态学研究生戴雨昕和宋钰教授为论文共同第一作者。该研究工作得到广西科技基地和人才专项(Grant No.GUIKEAD21220093 & 2022AC20002) 和国家自然科学基金项目 (32460267) 的共同资助。

论文链接: https://doi.org/10.1002/ajb2.70032

(图文/杨皓 审/马姜明 莫燕华)

版权所有:广西师范大学(桂ICP备05000954号-1,桂公网安备45030502000260号)