新闻动态

【科研成果】重点实验室白坤栋研究员课题组在Ecological Indicators发表有关亚热带森林退化过程中植物垂直分层生态和进化机制方面的科研成果

在植物群落中,各物种的叶片因其所含必需元素的不同,展现出独特的元素组合,这些组合构成了生物地球化学生态位。先前的研究表明,不同物种的生物地球化学生态位差异对于理解森林退化过程中植物垂直分层现象的形成具有关键作用,但在揭示其背后的生态与进化机制时,我们仍然面临许多挑战。为了深入解析这些机制,我们采用了生物地球化学生态位理论,研究了森林退化过程中森林植物垂直分层的生态和进化规律。

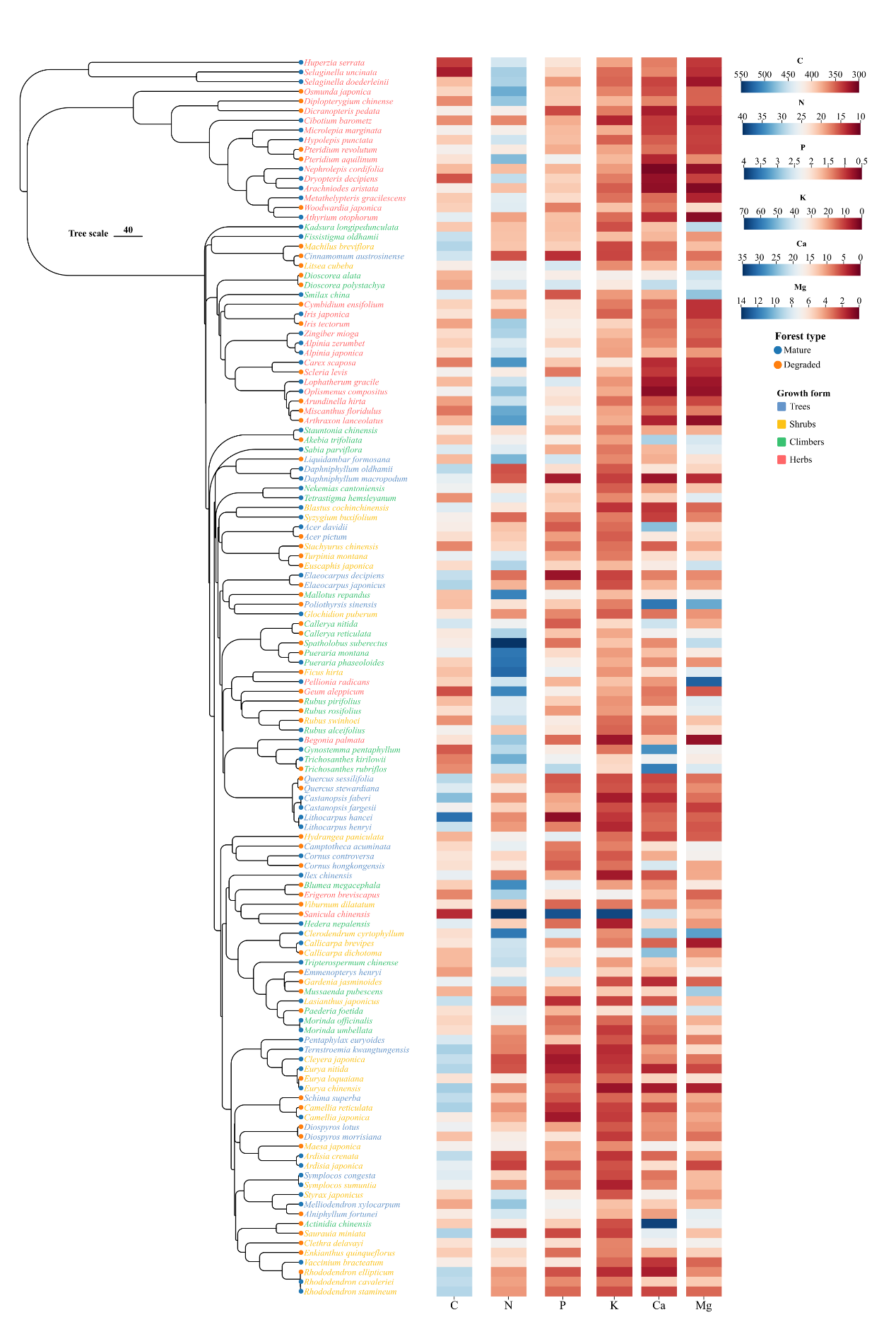

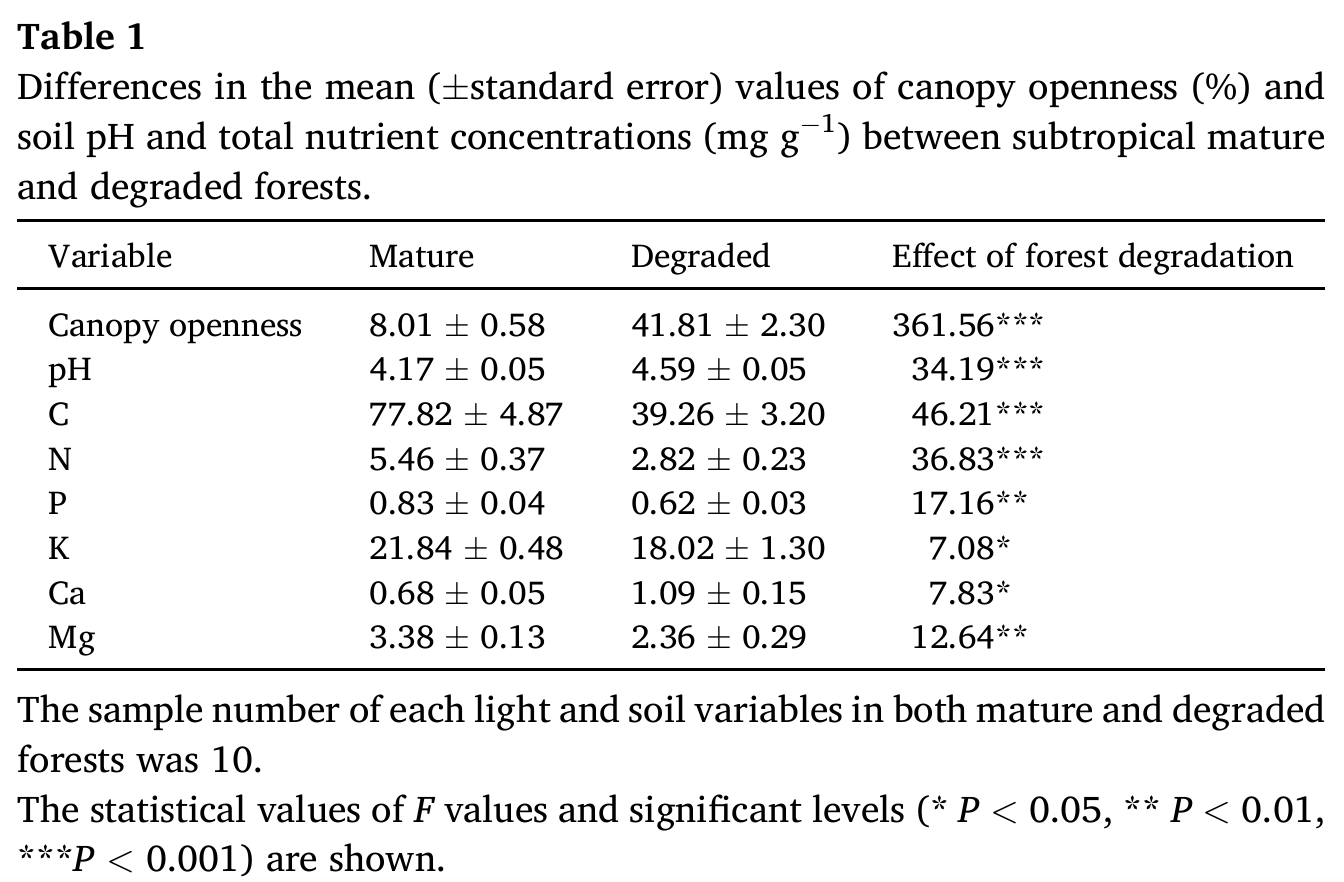

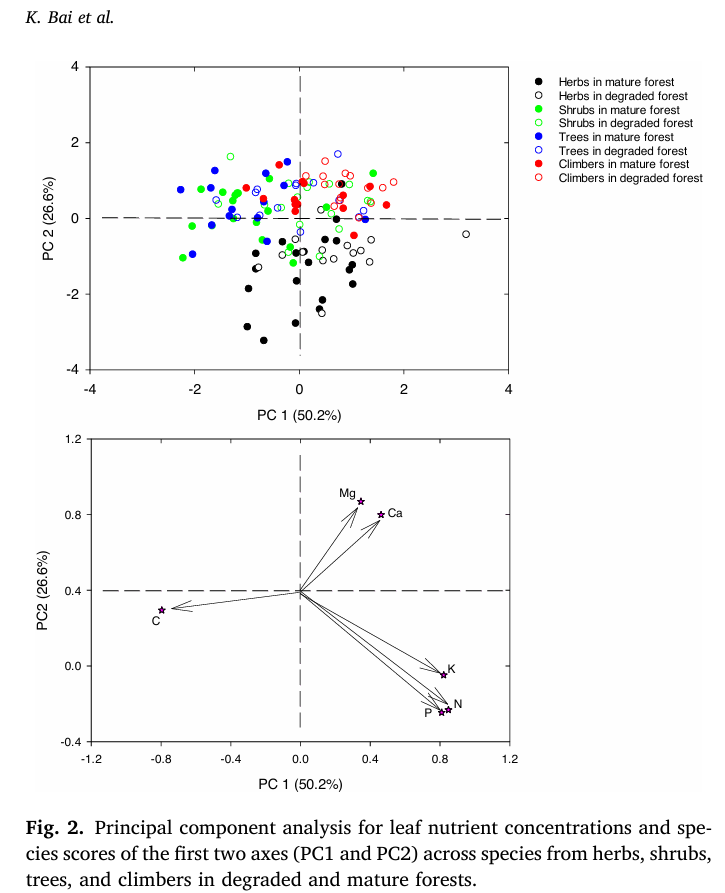

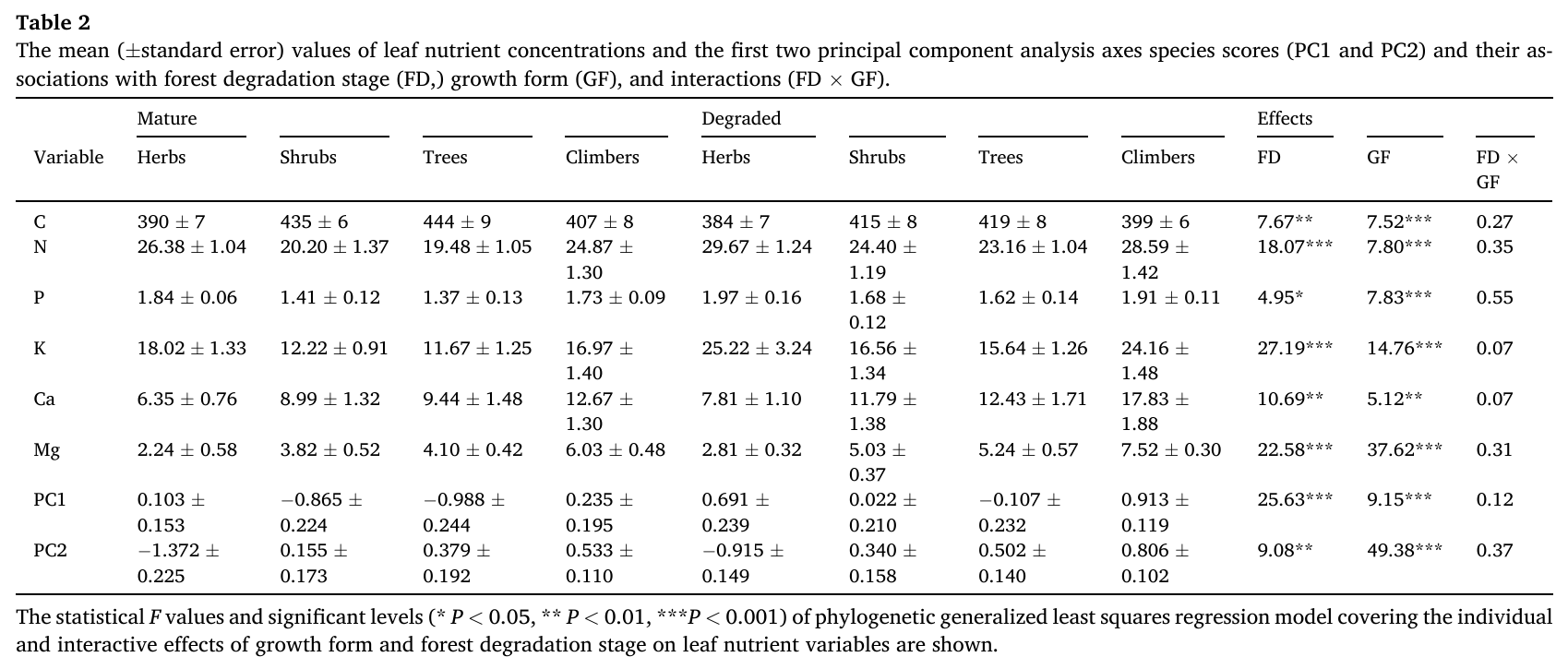

本研究选取了亚热带山地退化森林及其邻近的成熟森林为研究区域,重点研究了不同垂直分层(包括草本植物、灌木、乔木和攀缘植物)的植物。我们测定了这些植物叶片中基本元素(如碳、氮、磷、钾、钙和镁)的含量,并基于这些数据构建了生物地球化学生态位。研究结果显示,不同生长型植物在生物地球化学生态位上存在显著差异。此外,退化森林和成熟森林中物种的生物地球化学生态位也表现出明显不同,特别是退化森林中物种的叶片碳含量相较于其他营养元素显著较低。这种差异主要是由于退化森林中冠层开度较大,促进了对光线需求较高的自持植物和攀缘植物的定殖。

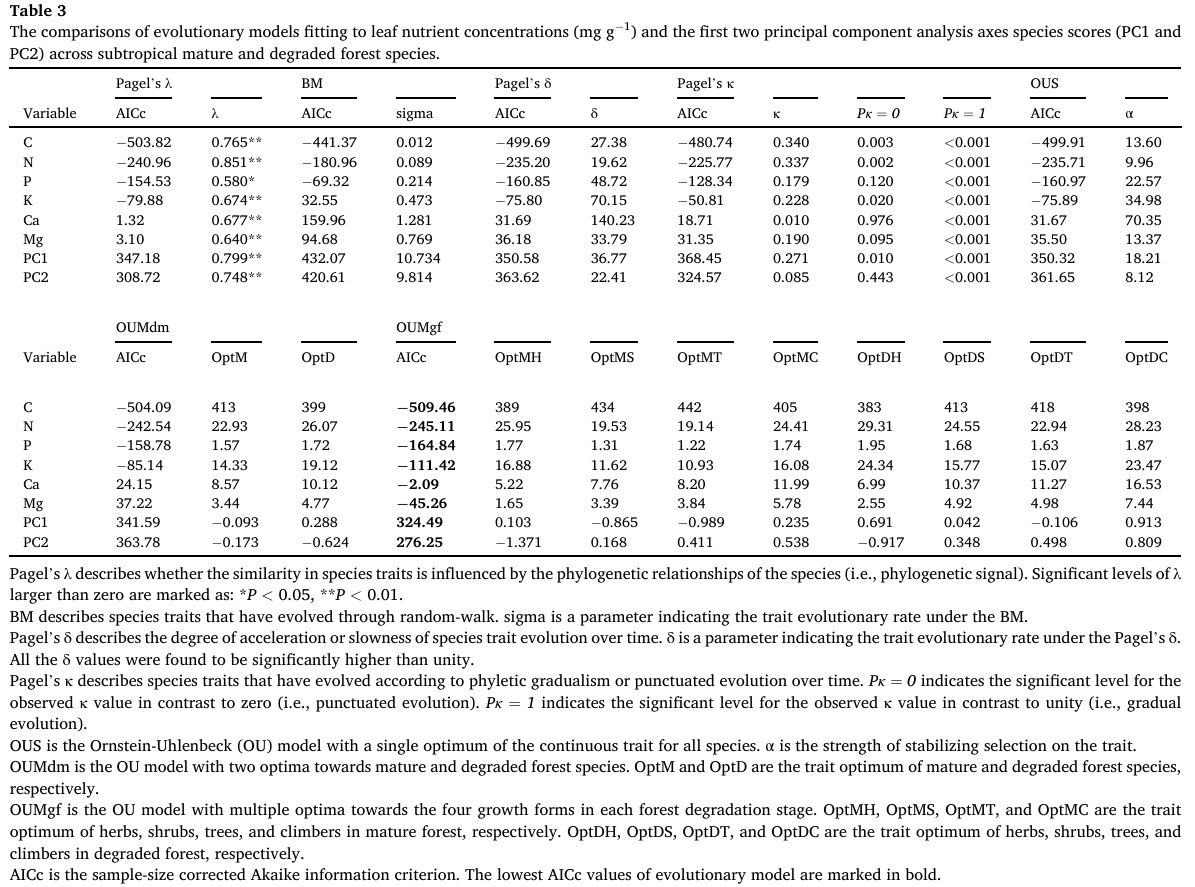

我们发现所有物种的叶片营养元素含量中均存在显著的系统发育信号,这表明亲缘关系较近的物种在生物地球化学生态位上具有相似性。通过对进化模型的比较,我们发现,对成熟和退化森林中不同生长型植物的最佳叶片营养元素含量进行稳定选择的模型最为适合。这表明,生物地球化学生态位的保守性和对成熟和退化森林不同生长型的最佳叶片营养元素成分的稳定选择在森林退化过程中植物垂直分层的形成中起着重要作用。

这一研究成果不仅为我们提供了关于森林生态系统退化机制的新视角,还对森林恢复策略的制定具有重要意义。通过揭示生物地球化学生态位变异如何影响森林退化过程中植物垂直分层的演变,我们能够更好地理解森林生态系统的动态变化及其恢复过程。

Fig. 1 The phylogenetic tree and leaf nutrient concentrations (mg g-1) of the sampled species from various growth forms in mature and degraded subtropical montane evergreen broad-leaved forests

图1 成熟和退化的亚热带山地常绿阔叶林中不同生长型植物的系统发育树和叶片营养元素含量(mg·g-1)

表1 亚热带成熟森林与退化森林之间冠层开阔度(%)、土壤pH值和总营养元素含量(mg·g-1)均值(±标准差)的差异

图2 退化和成熟森林中草本植物、灌木、乔木和攀缘植物的叶片营养元素含量的主成分分析

表2 叶片营养元素含量及其第1和第2主成分分析轴的物种得分(PC1和PC2)的平均值(±标准差)与森林退化阶段(FD)、生长形态(GF)以及两者交互作用(FD×GF)之间的关联程度

表3 亚热带成熟和退化森林物种的叶片营养元素含量(mg·g-1)及其第1和第2主成分分析轴(PC1和PC2)物种得分的进化模型拟合的比较

该研究成果近期以“Leaf nutrient-based processes of conservatism and convergence regulate the vertical stratification of plant growth forms during subtropical forest degradation”为题发表在国际著名学术期刊Ecological Indicators上(中科院环境科学与生态学Top期刊,2023-2024最新影响因子7.0)。论文全文链接网址为https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X24007738。我院白坤栋研究员为第一作者和通讯作者。该研究获得了国家自然科学基金(31960241)、珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室和广西漓江流域景观资源保育与可持续利用重点实验室的支持。

(图文/白坤栋 审/马姜明 莫燕华)

版权所有:广西师范大学(桂ICP备05000954号-1,桂公网安备45030502000260号)