新闻动态

【科研动态】重点实验室刘宗保副教授课题组在《Foodborne Pathogens and Disease》和《Frontiers in Veterinary Science》期刊发表研究论文

近日,刘宗保副教授课题组关于金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)和大肠杆菌(Escherichia coli)的抗生素抗性基因(ARGs)全球分布与传播的两项研究成果相继发表。这两项研究分别通过大规模基因组数据分析,揭示了全球范围内这两种致病菌抗生素抗性基因的普遍存在与传播特点,为应对抗生素抗性危机提供了宝贵的科学依据。

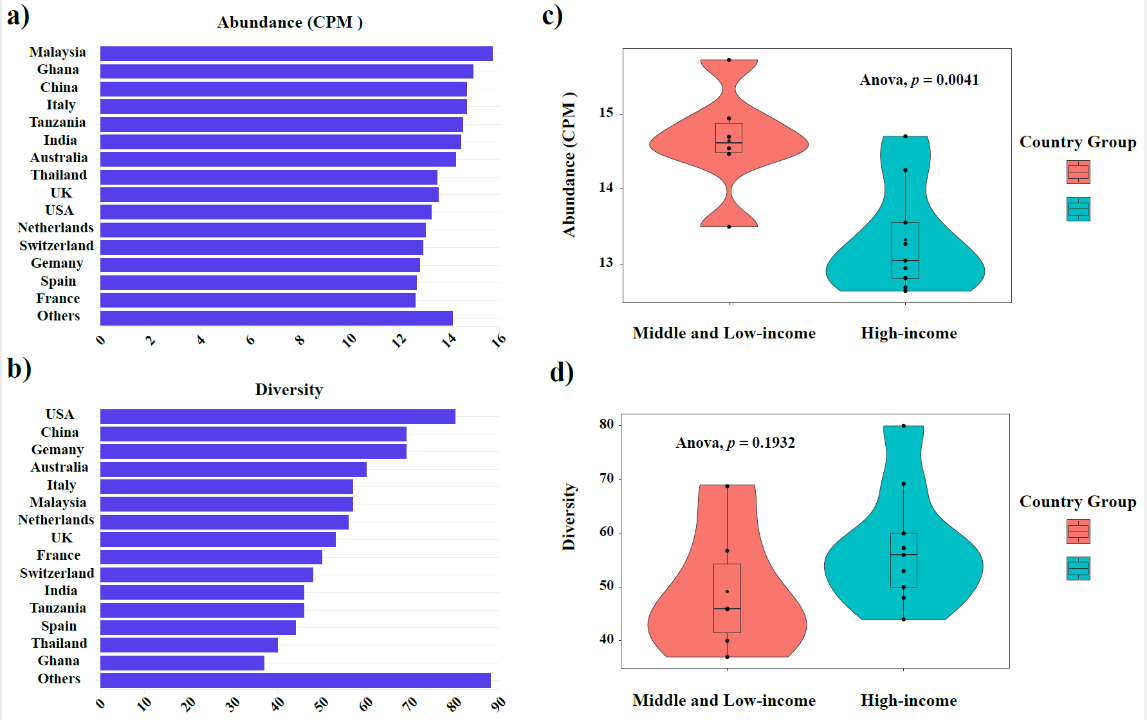

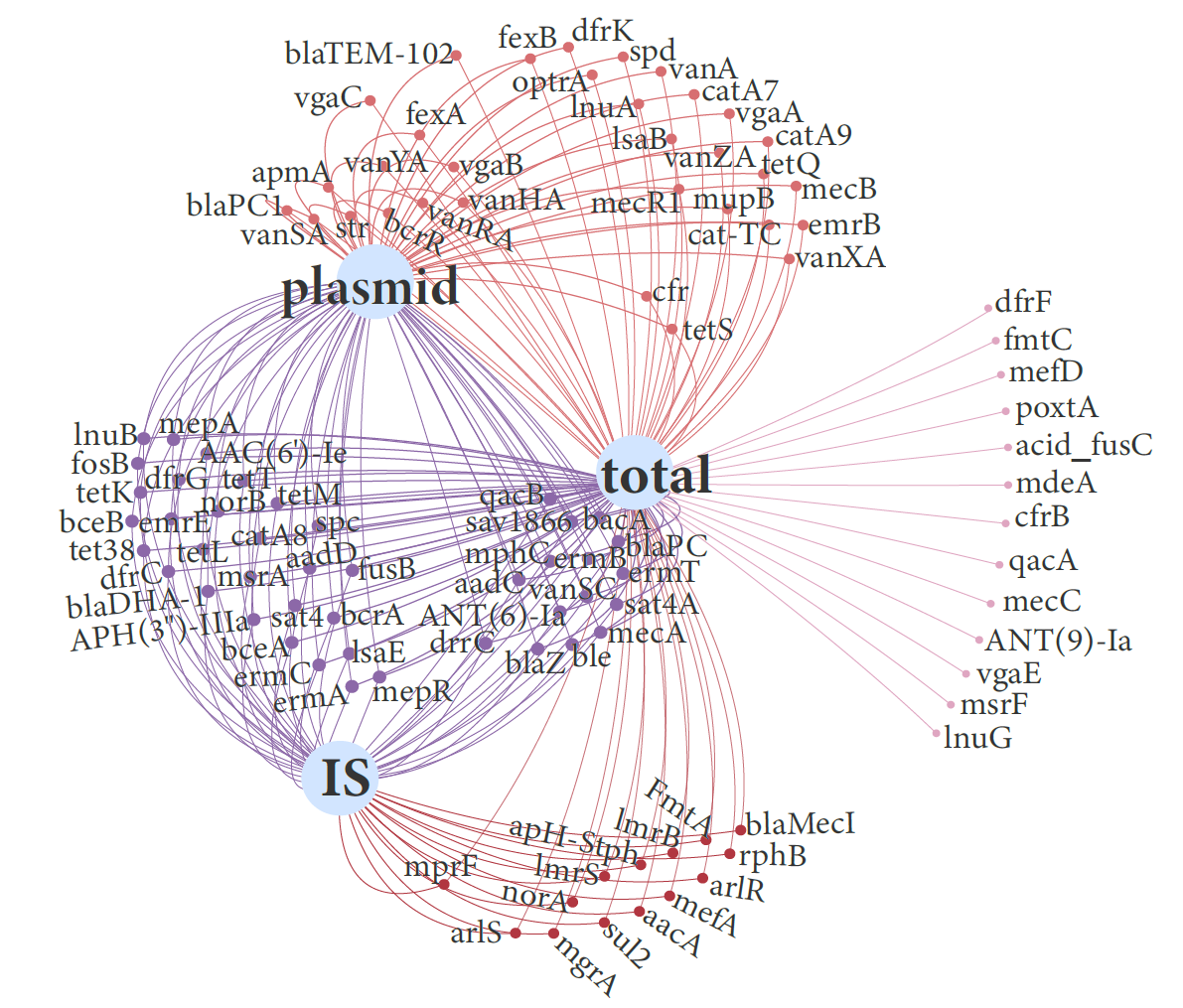

在金黄色葡萄球菌的研究中,课题组利用来自NCBI数据库的113,842个基因组序列,全面分析了其抗生素抗性基因的分布与多样性。结果表明,约84%的金黄色葡萄球菌基因组携带至少一种抗性基因,共识别出389,464条抗性基因序列,涵盖了19个主要类型和103个亚型。尤其在临床病例中,针对氟喹诺酮类、广谱抗药性、杆菌素类、四环素类、β-内酰胺类和氨基糖苷类的抗性基因尤为丰富,抗性基因的丰度范围从每百万碱基3.16×10-5至1.49次不等。研究还发现,中低收入国家的抗性基因丰度较高,但其多样性较低,而高收入国家则表现出较高的抗性基因多样性。此外,随时间推移,抗性基因的丰度有所下降,但多样性逐渐增加,反映出金黄色葡萄球菌抗性机制的演化。研究还探讨了移动遗传元件(MGEs)在抗性基因传播中的作用,结果显示,许多抗性基因亚型与质粒和插入序列元素相关,提示这些基因在不同国家之间的传播潜力。

图1 不同国家中金黄色葡萄球菌抗性基因丰度和多样性的比较分析

图2 不同遗传背景下抗性基因类型Venn图

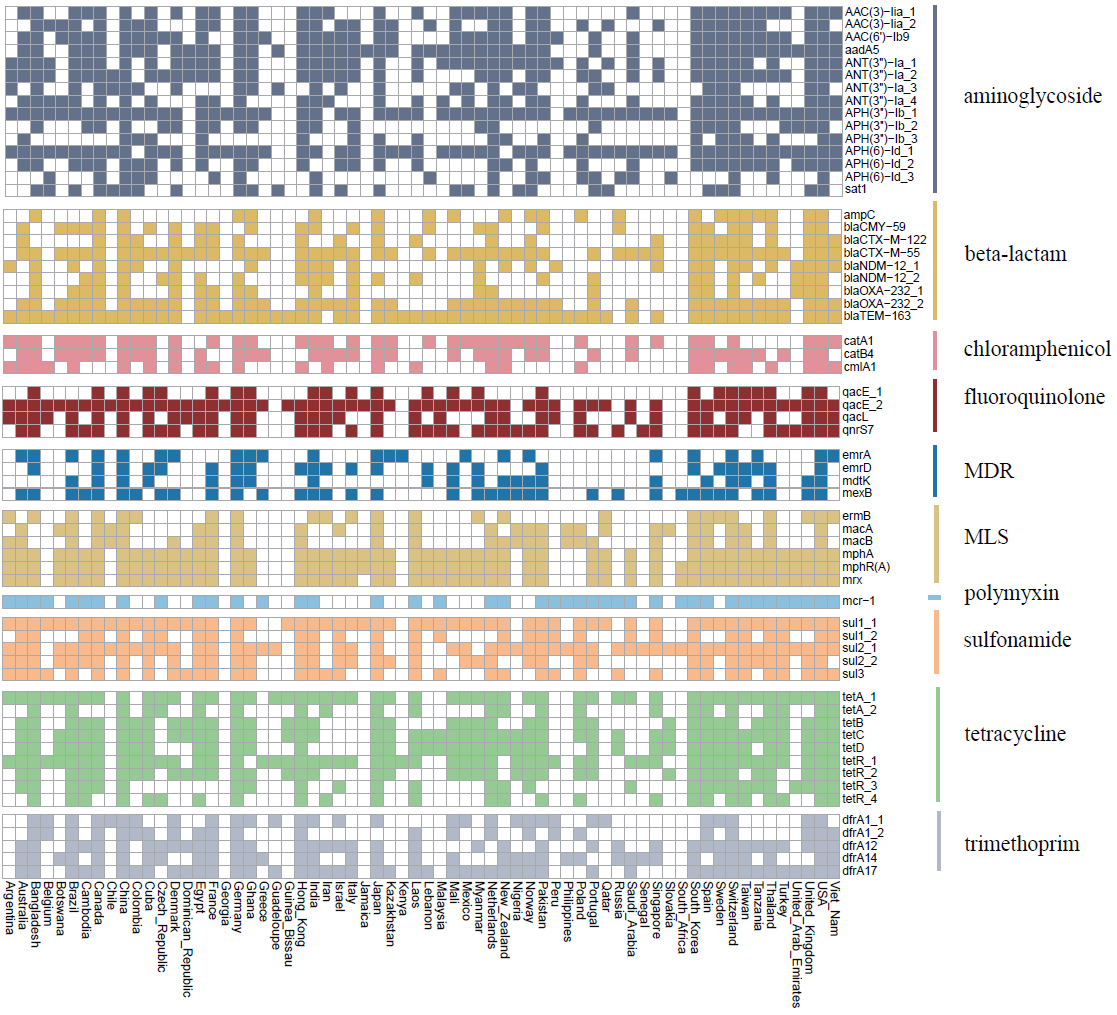

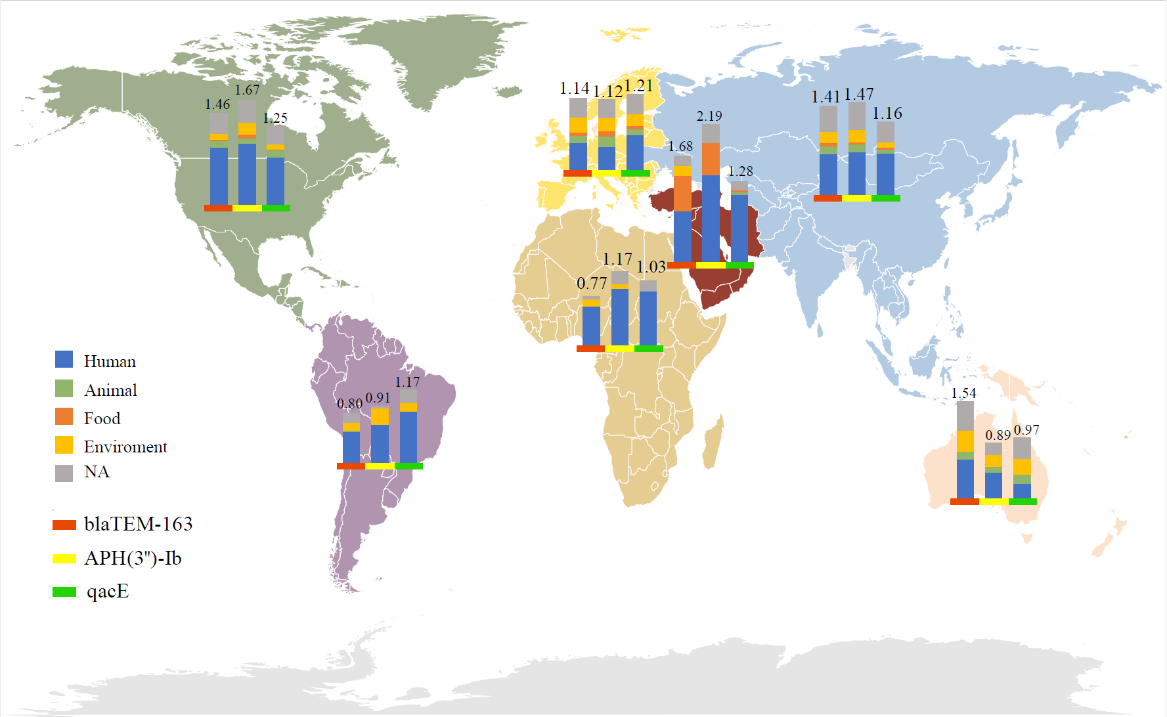

而在大肠杆菌的研究中,课题组分析了来自NCBI数据库的94,762个基因组,揭示了大肠杆菌抗生素抗性基因的全球分布和传播模式。研究发现,约50.51%的大肠杆菌基因组携带抗性基因,共识别出301,317条抗性基因序列,涵盖12个主要类别和229个亚型。其中,抗多药抗性(MDR)、β-内酰胺类、宏观-林可霉素-类(MLS)、四环素类和氨基糖苷类抗性基因最为丰富,亚型如MdtK、MacB和AmpC尤为常见。此外,研究还发现9.28%的抗性基因序列与移动遗传元件相关,且几乎所有抗性基因亚型都可在这些元件中找到。通过对1,453个与MGEs相关的抗性基因操作分类单元(OTUs)进行分析,研究表明,约4.20%的移动抗性基因已在20多个国家中得到发现,其中β-内酰胺类和氨基糖苷类抗性基因在全球范围内的传播最为广泛。

图3 大肠杆菌可移动抗性基因的全球分布

图4 大肠杆菌高移动性抗性基因OTU的全球分布

上述两项研究以“Global Trends of Antibiotic Resistance Genes in Staphylococcus aureus: A Comprehensive Genomic Analysis”和“A global perspective on the abundance, diversity and mobility of antibiotic resistance genes in Escherichia coli”为题,分别发表在《Foodborne Pathogens and Disease》(中科院2区)和《Frontiers in Veterinary Science》(中科院2区Top)期刊上。2022级研究生蒋国莲和卿芸分别为两篇文章的第一作者,广西漓江流域景观资源保育与可持续利用重点实验室刘宗保副教授为通讯作者。

这两项研究揭示了金黄色葡萄球菌与大肠杆菌抗生素抗性基因的全球分布、传播途径及其与移动遗传元件的关系,表明抗生素抗性是全球性的健康威胁,且在不同国家和地区的抗性基因丰度和多样性存在显著差异。研究结果为全球抗生素抗性监测、控制及防治策略的制定提供了科学依据,尤其是在中低收入国家中,如何有效应对抗生素抗性挑战显得尤为迫切。这些研究的重要意义在于,不仅增强了我们对金黄色葡萄球菌与大肠杆菌抗生素抗性基因分布与传播机制的理解,还为全球抗生素抗性管理提供了新的视角。随着抗性基因的跨国传播和移动遗传元件的参与,全球合作和长期监测将是应对这一挑战的关键。

以上研究受到了国家自然科学基金、广西科技基地和人才专项、厦门市自然科学基金等项目的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1089/fpd.2024.0043

https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1442159

(图文/刘宗保 审/马姜明 莫燕华)

版权所有:广西师范大学(桂ICP备05000954号-1,桂公网安备45030502000260号)