新闻动态

【科研动态】重点实验室刘宗保副教授课题组在环境科学与生态学期刊《International Biodeterioration & Biodegradation》发表研究论文

近日,刘宗保课题组在国际学术期刊《International Biodeterioration & Biodegradation》(中科院二区期刊,影响因子4.1)发表题为《Metabolomic Insights into Sulfate-Enhanced Manganese Remediation in Polygonum lapathifolium Linn》的研究论文。该研究揭示了硫酸盐如何通过调控植物代谢途径显著提升酸模叶蓼(Polygonum lapathifolium Linn)对锰污染土壤的修复效率,为植物修复技术的优化提供了重要理论依据。2022级研究生邓灵玥为论文第一作者,广西漓江流域景观资源保育与可持续利用重点实验室刘宗保副教授和刘可慧教授为通讯作者。

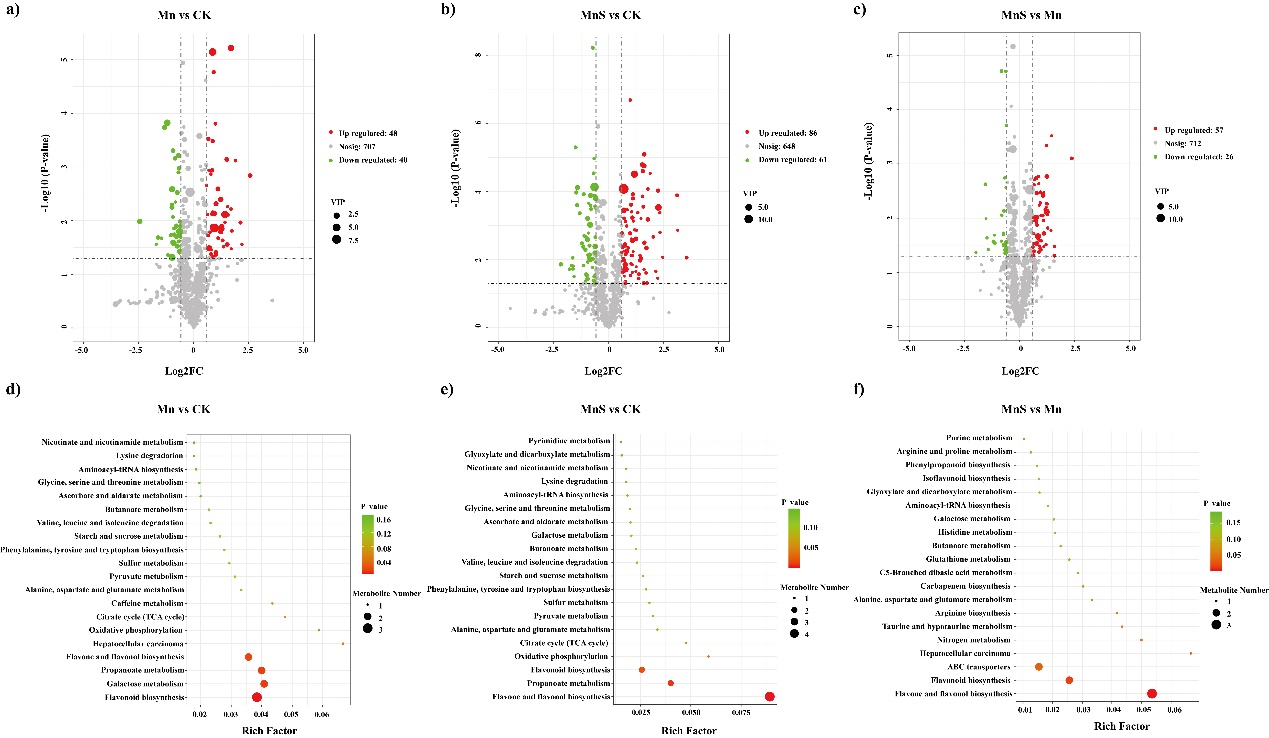

图1 论文摘要图

锰是植物必需的微量元素,但过量积累会破坏土壤生态并威胁人体健康。传统物理化学修复方法成本高且易造成二次污染,而植物修复技术因其绿色经济的特点备受关注。酸模叶蓼作为一种锰超富集植物,对高浓度锰环境具有强耐受性,但其修复效率提升机制尚不明确。研究团队通过55天的盆栽实验发现,硫酸盐处理显著提高了酸模叶蓼各部位的锰积累量,其中叶片锰浓度最高可达6480 mg·kg⁻¹,是普通毒性阈值的4.3倍。同时,硫酸盐促进了锰从根部向地上部分的转运效率,茎叶转运因子提升55%。另一方面,硫酸盐的添加也导致土壤酸化,增加锰的生物可利用性,间接抑制了植物生长指标(如株高和生物量)。通过非靶向代谢组学分析,研究团队发现硫酸盐显著改变了酸模叶蓼的代谢物组成。类黄酮、含氧有机物和羧酸类衍生物是差异代谢物的主要类别。其中,槲皮素、山奈酚等类黄酮化合物通过抗氧化和金属螯合作用缓解锰毒害;丙酸代谢和ABC转运蛋白通路的富集则表明植物通过能量代谢调整和离子转运增强锰耐受性。此外,土壤有效钾(AK)、有效磷(AP)和锰含量与代谢物合成显著相关,提示养分管理对修复效果的关键影响。

图2 差异代谢物分析

该研究从代谢层面阐明了硫酸盐调控酸模叶蓼锰修复的分子机制,为通过外源添加剂(如硫酸盐)和土壤养分协同管理提升植物修复效率提供了新思路。未来研究将进一步解析关键代谢通路的具体作用,推动植物修复技术的实际应用。该研究受到了国家自然科学基金、广西重点研发计划、广西科技基地和人才专项等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2025.106015

(图文/刘宗保 审/马姜明 莫燕华)

版权所有:广西师范大学(桂ICP备05000954号-1,桂公网安备45030502000260号)